一つの文明が滅んだ。

その文明のことをバシル・チェンバレンは次のように書いた。

「古い日本は妖精の棲む小さくてかわいい不思議の国であった。」

(『日本事物誌』)。

また、英国の詩人エドウィン・アーノルドは、次のように語っている。

「(日本は)地上で天国、あるいは極楽にもっとも近づいている国だ。

…その景色は妖精のように優美で、その美術は絶妙であり、

その神のようにやさしい性質はさらに美しく…」

(来日時の東京クラブでの講演)。

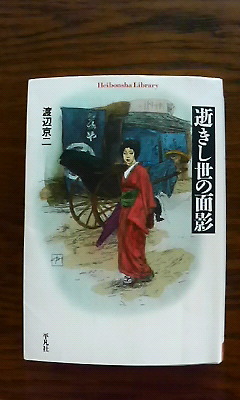

渡辺京二氏の大著『逝きし世の面影』(平凡社ライブラリー)は、

幕末から明治にかけて日本を訪れた二百人近くの異邦人たちの目を通して、

かつての日本の姿を描き出す。

そして、世界史でもまれな一回かぎりの有機的な個性としての

“江戸文明”が失われ、その滅亡の上に日本の近代がうち立てられたという。

西洋文明を追いかけるあまりに忘れてしまった、

いやあえて否定した過去の日本に、

奇跡のような社会が実在していたのではと考えさせられる本である。

例えば「子どもの楽園」の章。

「私は日本が子供の天国であることをくりかえさざるを得ない。

世界中で日本ほど、子供が親切に取り扱われ、

そして子供のために深い注意が払われる国はない。

ニコニコしている所から判断すると、

子供達は朝から晩まで幸福であるらしい」

(エドワード・モース『日本その日その日』)。

そして「風景とコスモス」の章。

「日本人は何と自然を熱愛しているのだろう。

何と自然の美を利用することをよく知っているのだろう。

安楽で静かで幸福な生活、大それた欲望を持たず、競争もせず、

穏やかな感覚と慎しやかな物質的満足感に満ちた生活を

何と上手に組みたてることを知っているのだろう」

(エミール・ギメ『かながわ』)。

はてさて、さまざまな信頼感がグラつき、

「偽」がその年を象徴する漢字となる今日の日本。

子どもの命や自然の風景があまりに粗末にあつかわれる現代の日本。

今よりずっと経済的に貧しかったであろう江戸時代の日本に、

得がたいひとつの理想郷があったのではないか。

自分たちの来し方をもう一度じっくりと見直してはどうだろう。

その中から私たちの進むべき行く末が

かすかに見えてくるのではないだろうか。

建築家 野口政司 2007年12月28日(金) 徳島新聞夕刊 「ぞめき」より